Projekte der Forschungsstelle Historische Bildmedien

Ausstellungsprojekte - Bilder, Bildung, Blickwinkel

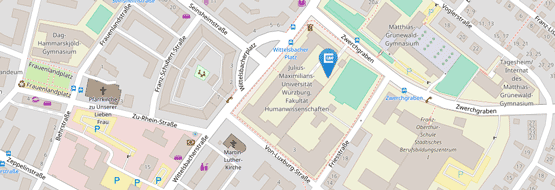

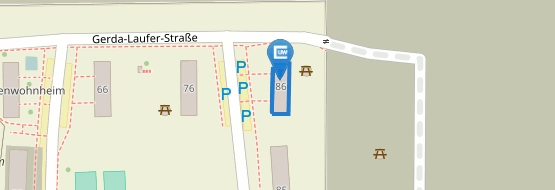

Die Forschungsstelle Historische Bildmedien (FHBW) an der Universität Würzburg sieht sich neben der Erforschung visueller Unterrichtsmedien auch der aktiven Kulturvermittlung verpflichtet. In eigenen Sonderausstellungen sowie in Kooperation mit Museen, Bibliotheken und weiteren wissenschaftlichen Institutionen konzipiert die FHBW regelmäßig Ausstellungen, die historische Bildmedien in neue Kontexte setzen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

In der Forschungsstelle befindet sich zudem die Dauerausstellung "Blickfänger". Sie bietet einen faszinierenden Einblick in die Geschichte des Schulwandbildes.

Die Ausstellung "Würzburg und Kolonialismus - Gestern? Heute!" wurde 2025 auf dem Afrika-Festical gezeigt und vom 30.06.-29.07.20256 im Würzburger Rathaus.

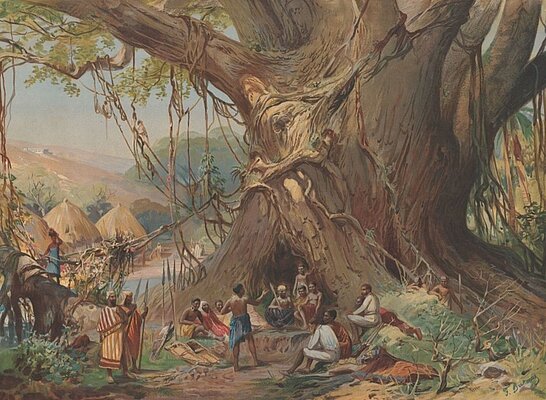

Die Ausstellung entstand von Studierenden der Museologie in Kooperation mit der Forschungsstelle Historische Bildmedien. Sie zeigt verschiedene Facetten Würzburgs kolonialer Verflechtungen und postkoloniale Auseinandersetzungen auf. Unter anderem sind auch Schulwandbilder zu sehen. In der Kolonialzeit werden eigens Kolonial-Bilder produziert und in den Schulen eingesetzt. Viele zeigen Natur- und Landschaftsdarstellungen. Oft ist im Vordergrund aber auch die lokale Bevölkerung bei verschiedenen Tätigkeiten zu sehen. Solche scheinbar harmlosen Szenen und Details machen indirekt hierarchische Machtstrukturen sichtbar und sind aus heutiger Sicht teilweise rassistisch.

In dem hybrigen Ausstellungsprojekt von Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Würzburg wurden 2024/25 RollUps erarbeitet, die das Fortwirken des sog. ‚Bauernkrieges‘ anhand von Schlaglichtern aus Kunst, Literatur und Geschichtskultur vom 16. bis 21. Jahrhundert aufzeigten. Die Ausstellung wurde im Jubiläumsjahr "500 Jahre Bauernkrieg" u.a. im Rathaus und in der Sparkasse der Stadt Würzburg präsentiert. In der Ausstellung waren auch Schulwandbilder Bestandteil der Auseinandersetzung.

Die Ausstellung ist online verfügbar.

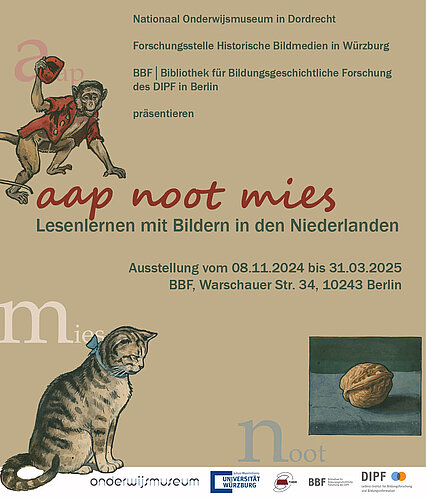

Das Lesen ist eine Basiskompetenz für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und grundlegend für weiterführende Bildungsprozesse. Wie man Lesekompetenz am besten erwirbt, ist immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Aber wie haben frühere Generationen das Lesen erlernt? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Ausstellung „Aap Noot Mies“. Sie präsentierte niederländische und ausgewählte deutsche Exponate des 19. und 20. Jahrhunderts zur Geschichte des Lesenlernens. Dabei wurde eindrucksvoll gezeigt, wie insbesondere Bilder das Lesevermögen von Kindern in den beiden Ländern unterstützt und Vorstellungen geprägt haben.

Die Ausstellung wurde im Rahmen des Netzwerks International Network of Educational History Collections (INHEC) vom Nationaal Onderwijsmuseum (Dordrecht, Niederlande), der BBF und der Forschungsstelle Historische Bildmedien (Würzburg) konzipiert. Die Eröffnungsveranstaltung fand am 8.11.2024 in der BBF | Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF in Berlin. Den Einführungsvortrag »Vom Wunder des Lesenlernens« hielten Dr. Jacques Dane (Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht, Niederlande) & Dr. Ina Katharina Uphoff (Forschungsstelle Historische Bildmedien, Würzburg)

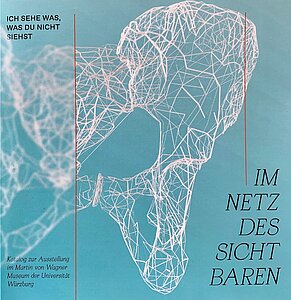

Die Ausstellung "Im Netz des Sichtbaren" enstand im Kontext des vom BMBF geförderten Projekts INSIGHT - Siganturen des Blicks Facetten des Sehens.

INSIGHT untersuchte, welche Bedeutungen der Blick und das Sehen in Praxisfeldern und Forschungskontexten der Sammlungen haben und machte die Prozesse des Sehens zum Gegenstand gemeinsamer Forschungen. Das Projekt wurde mit der Ausstellung „Im Netz des Sichtbaren“ abgeschlossen, zu der auch einAusstellungskatalog erschienen ist.

In diesem Kooperatinsprojekt zwischen der Forschungsstelle Historische Bildmedien und dem niederländischen Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht sowie mit dem niederländischen Historiker Gerard Groeneveld wurde die mediale Indoktrination von Kindern und Jugendlichen im Nationalsozialismus aufgearbeitet und in einer gemeinsamen Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Die Ausstellung lief von Juli 2020 bis Oktober 2021.

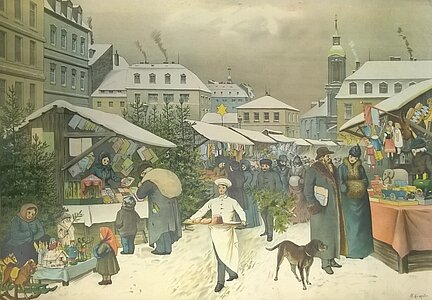

Die Winterausstellung „Winter – Weihnacht – Winterschlaf“ war eine Kooperation der Forschungsstelle Historische Bildmedien mit dem Mainfränkischen Museum auf der Festung Marienberg in Würzburg. Die Ausstellung präsentierte vom 6.12.2016 bis zum 26.3.2017 eine Auswahl von Schulwandbilder aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Durch die Zusammenstellung von Bildern zu einer Thematik aus unterschiedlichen Zeiten ließen sich besonders gut gestalterische Veränderungen nachvollziehen und zugleich erstaunliche Gemeinsamkeiten entdecken.

Zur Ausstellung wurde eine Broschüre mit Bildern und weiterführenden Informationen herausgegeben. Bei Interesse können Sie sich an die Forschungsstelle Historische Bildmedien wenden und die Broschüre für 2 EUR erwerben.

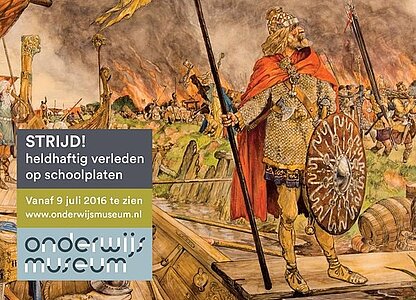

Das Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht zeigte im Sommer 2016 die Ausstellung „STRIJD! Heldenhaftig verleden op schoolpaten“ [„Kampf- Heldenhafte Vergangenheit auf Schulwandbildern“]. Präsentiert wurden ausgewählte historische Anschauungsbilder für den Geschichtsunterricht, darunter über 30 Bildexponate aus der Sammlung der Forschungsstelle historische Bildmedien.

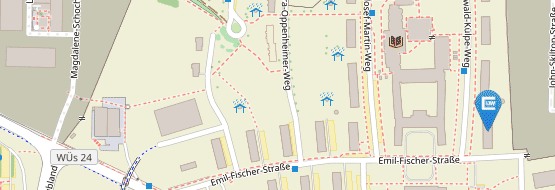

Ausstellung im Botanischen Garten Würzburg vom 01.10.2015 - 30.11.2015. In einer Zeit ohne Internet und Beamer wren es schulische Wandbilder, die das zu lehrende Wissen in der Schule veranschaulichten. Im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert stellten sie neben dem Schulbuch das zentrale Lehrmedium dar. Zu allen Unterrichtsfächern wurden Schulwandbilder produziert – auch für den Unterricht in der Botanik. Mit Schulwandbildern konnte der heimatliche Nahraum mit seinen Pflanzen und Früchten ebenso erkundet werden wie ferne Landschaften. Von Aronstab bis Zimt visualisierten die Bildtafeln die Welt der heimischen und exotischen Gewächse. So spiegelt sich in den schulischen Bildmedien gleichsam der Kosmos der Natur. Im Kooperationsprojekt der Forschungsstelle Historische Bildmedien mit dem Botanischen Garten Würzburg treffen Schulwandbilder nun mit der realen Pflanzenwelt zusammen.

So lautete der Titel der Sonderausstellung im Lohrer „Fischerhaus“ vom 17.5.2013 bis 9.6. 2013. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit des Lohrer Schulmuseums mit der Forschungsstelle Historische Bildmedien. Sie bot anhand von vielen großformatigen Schulwandbildern, Auszügen aus Fibeln usw. einen guten Überblick über die bekanntesten deutschen Märchen und deren Präsentation und Behandlung in der Schule.

Unter dem Motto "Die Welt im Spiegel europäischer Bildpolitik - Afrika" wurden von Studierenden und Mitarbeitern des Lehrstuhls Systematische Bildungswissenschaft unter der Leitung von Dipl. Päd. Magdalena Zellfelder ausgewählte Schulwandbilder zum Thema Afrika analysiert.

Die insgesamt vierzehn Schulwandbilder veranschaulichten exemplarisch, wie unsere Wahrnehmung des afrikanischen Kontinents und seiner Kulturen in einem Zeitraum von 1890 bis 1970 didaktisch geformt wurde und wie sich die dahinterstehenden Konzepte und Bildpolitiken im Laufe der Jahre verändert bzw. fortgeschrieben haben.

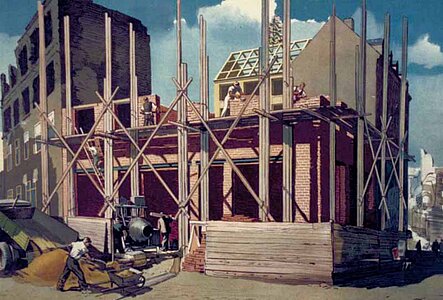

Die fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts lassen sich kaum unter einem vereinigenden Schlagwort zusammenfassen. Sie markieren zum einen die Gründerjahre der Bundesrepublik, den Wiederaufbau und das „Wirtschaftswunder“, zum anderen zeigen sie sich als „bleierne Zeiten“ (Axel Schildt), mit einer idyllisierenden Harmoniebedürftigkeit und einer aufgeschobenen Vergangenheitsbewältigung.

Schulwandbilder greifen wesentliche Aspekte dieser historischen Epoche auf. Sie werden so zu aussagekräftigen Quellen, die die Verbindung zwischen dem Vermittlungsanspruch der Schule und dem Zeitgeist der fünfziger Jahre deutlich machen. Die Ausstellung Zwischen Wohnungsnot, Wiederaufbau und Wirtschaftwunder - Schulwandbilder der „50er Jahre“ verdeutlichte an ausgewählten Bildbeispielen den Niederschlag des besonderes Zeitgeistes in den schulischen Bildmedien.

Bereits im Potsdamer Abkommen vom August 1945 wird die Auflage formuliert, das Erziehungswesen so zu überwachen, dass „eine erfolgreiche Entwicklung der demokratischen Ideen möglich gemacht wird”. Mit der Gründung der Bundesrepublik entsteht in der Erziehung zur Demokratie ein gesellschaftliches und bildungspolitisches Aufgabenfeld von größter Tragweite. Die Kenntnisse um die Strukturen und Grundlagen einer legitimierten rechtsstaatlichen Ordnung sind zu vermitteln. Dabei soll, entgegen einer „synthetischen Demokratie” von oben oder einer Demokratie als „Produkt alliierter Besatzungspolitik” , eine gelebte Form der Demokratie befördert werden. Die Schulen sind dafür zentrale Orte. Sie erhalten in der jungen Bundesrepublik die Aufgabe, die demokratische Verfassung, den liberalen und sozialen Rechtsstaat transparent zu machen und über die Rechte und Pflichten der Bürger des neuen Staates aufzuklären. Auf Schulwandbildern dieser Zeit wird dies durch neue Serien zur politischen Bildung wirksam. Jedoch zeugen auch die Bilder anderer Fächer vom neuen Geist des Aufschwungs. Für die Gründerjahre der Bundesrepublik ist der Wunsch prägend, die „verlorenen Jahre“ im Zeichen des aufblühenden Wohlstands nachzuholen. Die Gleichzeitigkeit von Beharrung und Aufbruch wird zum Signum der Zeit.